【現地調査】多言語国家インド:スーパーや薬局の製品、何語で書いてある?

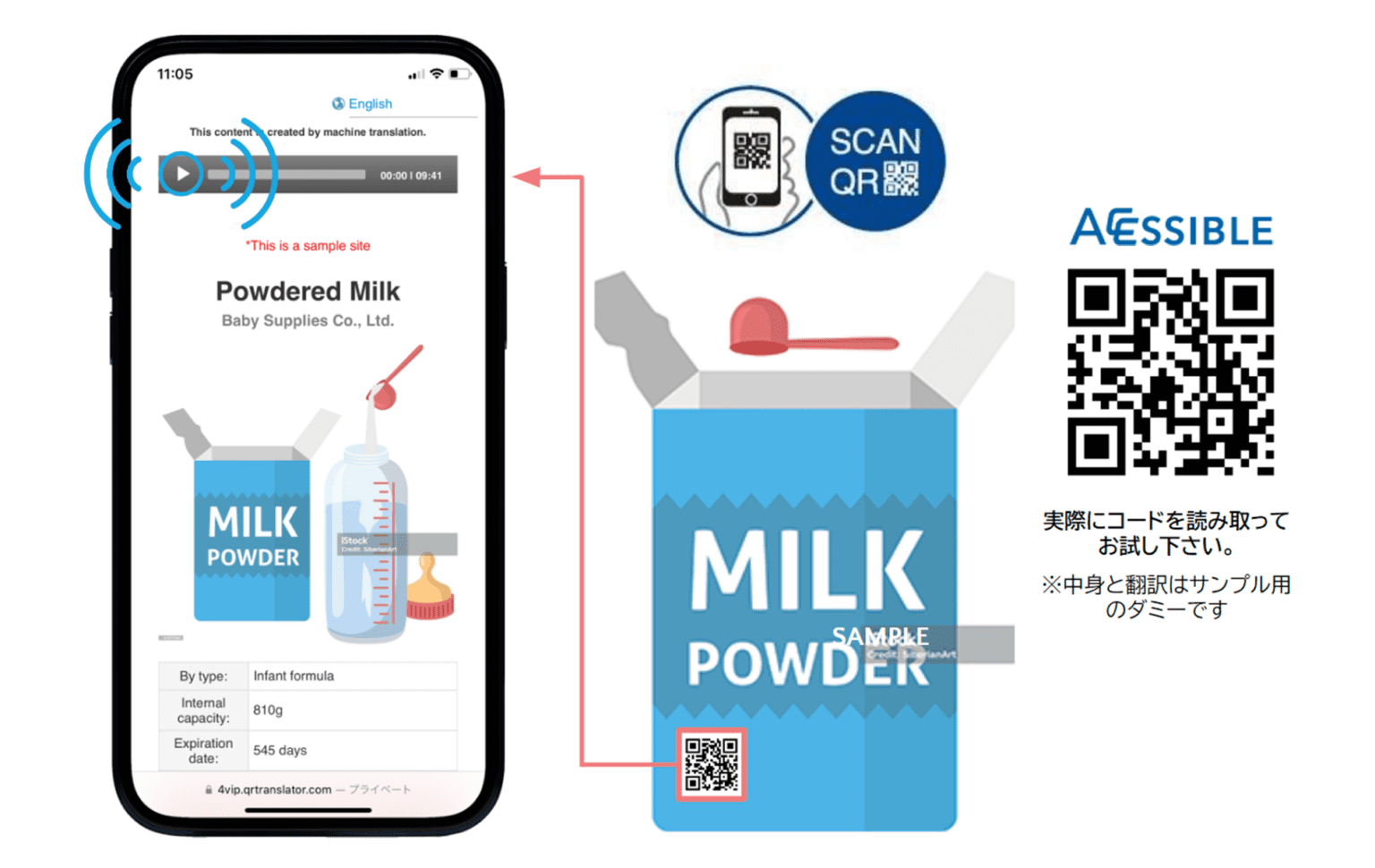

100以上の言語が存在すると言われる多言語国家インド。これだけ多くの言語が話されている国では、スーパーマーケットや薬局で売られている商品のパッケージに、いったい何語が書かれているのでしょうか?果たして、アクセシブルコードの普及で解決できる課題はあるのか?

今回はそんな疑問を解決するため、インドのムンバイ、バンガロール、マイソールで現地調査を行いました。

現地調査前の予想

調査前、私たちはこんな予想を立てていました。

「州ごとに公用語が違うのだから、きっと商品に書かれている言語も違うはず。特に、毎日使う食品や、健康に関わる医薬品は、その土地で最も馴染みのある言語で書かれているに違いない。」

ヒンディー語、ベンガル語、カンナダ語、マラーティー語など、地域に合わせた言語表記がされているだろう、と。しかし、その予想は良い意味で裏切られることになります。

【調査結果】インドの商品の大半は「英語」表記だった!

ムンバイ、バンガロール、マイソールのスーパーマーケットや薬局を回り、食品、日用品、医薬品など、様々な商品のパッケージを調査しました。

驚いたことに、調査した製品の大部分は英語表記のみで、現地の言葉での表記は非常に限定的でした。

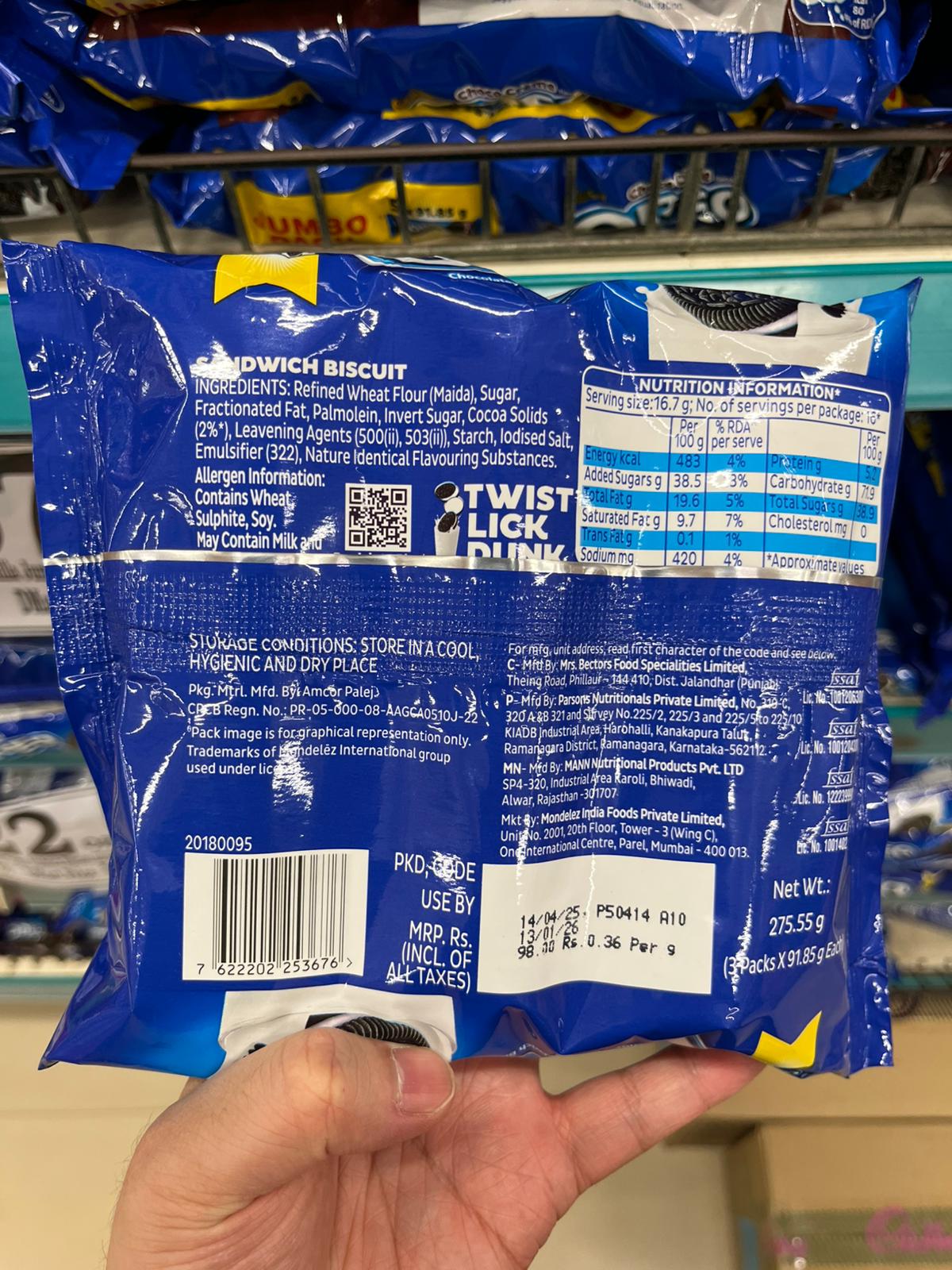

食料品・日用品

スーパーに並ぶ食料品や日用品のほとんどが英語表記でした。特に世界的に有名なブランドの商品、大手地場メーカー商品については100%近くが英語表記のみでした。一部の食品で、調理方法の説明にのみヒンディー語が併記されている例が少し見られましたが非常に限定的でした。

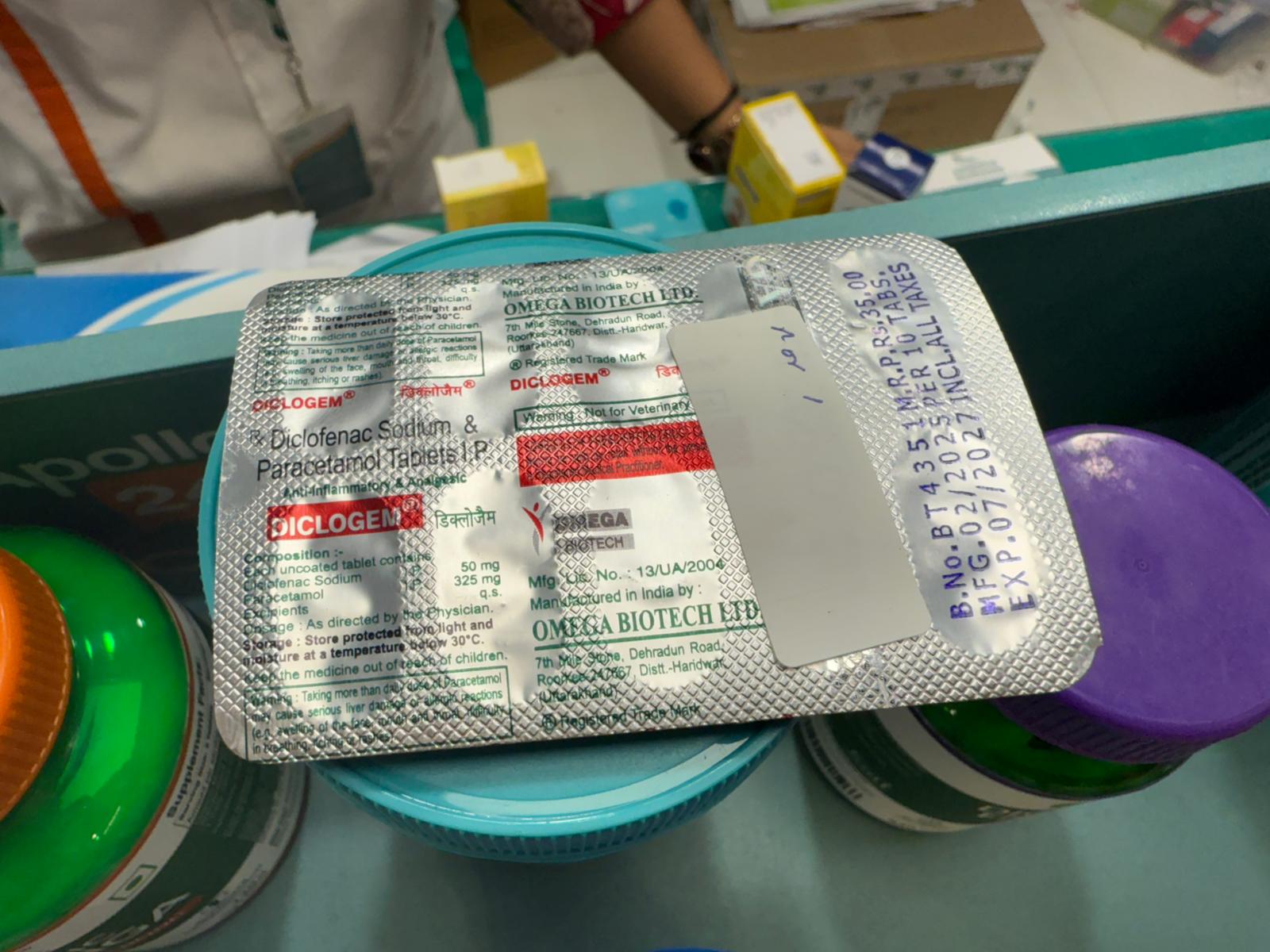

医薬品

医薬品も同様に、その大半が英語表記のみでした。製品の外箱だけでなく、薬剤が直接包装されているPTPシート(薬をプチっと押し出すシート)に至るまで、英語以外の表記はほぼ見当たりませんでした。

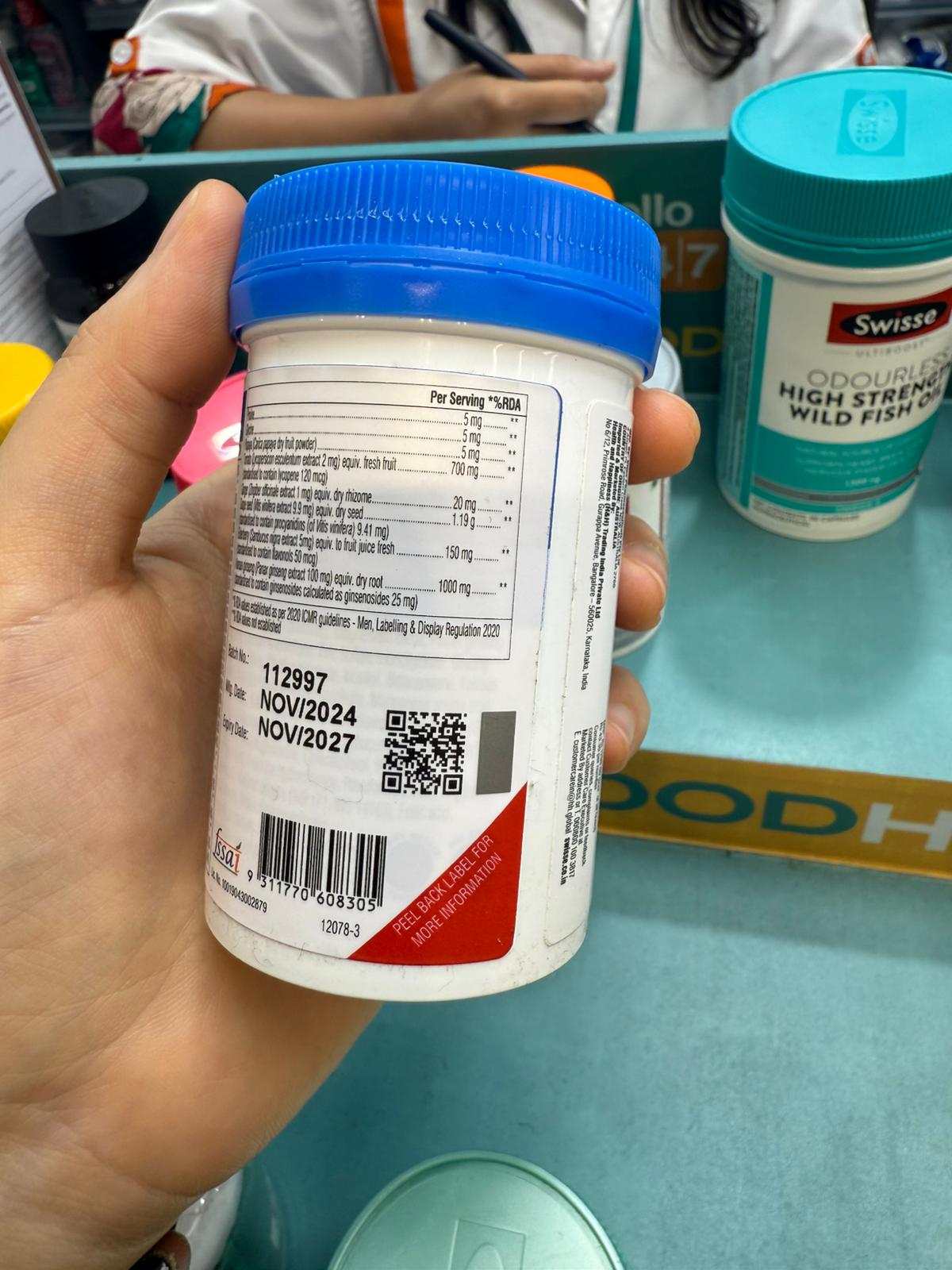

QRコードの搭載状況は?

アクセシブルコードが現地の人に受け入れられやすいかを探るため、製品パッケージにおけるQRコードの搭載状況についても調査を行いました。

調査の結果、QRコードの搭載率は加工食品で約25%、日用品で約10%でした。特に、大手地場メーカーが製造するお菓子や歯磨き粉などで多く見られます。リンク先は企業紹介やブランドの説明がほとんどで 、言語は英語表記のみでした。

また、現地の人によると、インドでQRコードといえば、圧倒的に多いのが決済(ペイメント)での利用だそうです。ローカルマーケットの屋台でも使えるほど普及しているため、「QRコード = 何かの支払い」と勘違いされてしまうパターンもあり得るのかな、と想像しました。

地域の看板とのギャップ

商品の表記はインド全土で英語のみが主流でしたが、一歩外に出るとインドが多言語国家であることをよく理解できます。お店の看板や標識は、州や地域によって言語が異なり、英語と現地の言葉の併記で書かれていました。

▼ムンバイの街なか、英語とヒンディー語の併記

▼バンガロールの街なか、英語とカンナダ語の併記

街なかの看板の違いを見ることで、インドが多言語国家であることを改めて強く感じました。

英語はどれくらい社会に浸透している?

ここまでの調査で、「社会への英語の浸透度は高い」と判断してしまうかもしれません。本当にそうでしょうか?

実生活において、インドの人々はどれくらい英語を使いこなしているのか、今回の渡航で出会った方々の事例をいくつかご紹介します。

事例1: Aさん(ムンバイの大手製薬会社勤務)

彼はインドの公用語5つと英語を流暢に話します。しかし、読み書きができるのは母国語である公用語1つと英語だけだそうです。彼によれば、「インドでは複数の公用語を話せる人は多いが、読み書きは1つの母国語+英語という人が一般的」とのことでした。人々が「話せる言語」と「読み書きできる言語」は必ずしも一致しないという発見がありました。

事例2: ドライバーさん(ムンバイとバンガロール)

現地でお世話になった車の運転手さん。ムンバイの方は英語をほとんど話せませんでしたが、バンガロールの方は非常に堪能でした。地域による差を実感した出来事です。面白いのは、二人ともスマートフォンの言語設定は「英語」だったことです。英語をあまり話さないムンバイのドライバーさんでさえ、スマホは英語で操作していました。これは、普段使う言語とスマホの言語が必ずしも一致しないという、特殊な状況を示していました。

事例3: ローカルマーケット

ローカルマーケットで買い物を試みた際、英語で注文してみました。数字は英語で通じるため、身振り手振りとなんとか購入できましたが、複雑な会話は難しい印象でした。もちろん、観光地の店員さんは流暢な英語を話す方が多かったです。

これらの経験から、インド社会における英語は、地域や個人の状況によって大きく異なりますが、広く浸透しているというよりかは限定的であるということが分かりました。

広くどこにでも表記されているが、コミュニケーションは限定的。この点に大きなギャップを感じました。

.jpg)